| Мнения

специалистов о проблемах микропроцессорных устройств релейной

защиты |

Анатолий

Беляев

к.т.н., начальник отдела РЗА и АСУ-э

Алексей Емельянцев

главный специалист по РЗА

Спецуправление «Леноргэнергогаз», г. Санкт-Петербург

«Владимир

Гуревич поднял чрезвычайно важные проблемы развития техники

релейной защиты, которые давно волнуют релейщиков. Можно согласиться с

его

точкой зрения по всем рассмотренным в статье вопросам, за исключением

некоторых…»

Щедриков

Борис Дмитриевич

Заместитель начальника МСРЗА

Великоустюгских электрических сетей (ВУЭС) филиала «Вологдаэнерго» ОАО «МРСК

Северо – Запада»

«Прочитал

Вашу статью «Ответ В.И. Гуревича оппонентам-релейщикам» (конечно не одну ее). Готов

подписаться под всем, что Вы написали в этой статье. И я писал что-то похожее».

«Ваша

позиция в этом вопросе у нас – эксплуатационников РЗА (со мной работает 6

инженеров РЗА) вызывает несомненное одобрение. Ваша критика конструктивна».

«Мы вообще считаем, что необходимо выполнять систему РЗА подстанции (35 –

110 кВ) в двух независимых уровнях, один

из которых на базе МП терминалов – основной и охватывается АСУТП, второй

уровень на электромеханических реле – дополнительный и предназначен для работы

РЗА в экстремальных ситуациях (при отказах РЗА 1 уровня). Уровни должны быть

независимыми».

Владимир Зинченко

канд.техн.наук,

один из авторов последней модификации реле РТ-40

«…зная мою

позицию по элементной базе релейной защиты, мои сослуживцы нашли и показали мне специально Вашу статью».

«…нам

удалось математически строго показать

правильность Вашей точки зрения. И теперь, когда Вы дали толчок этой дискуссии,

и нам надо будет выйти в печать на Вашей стороне. Своей принципиальной, строго

научной позицией Вы предотвратили большие потери в энергетике России… Вашу

позицию по микропроцессорным защитам считаю абсолютно обоснованной».

Леонид Тишкин

инженер-наладчик треста Гидроэлектромонтаж"Статья

Ваша меня заинтересовала, поскольку я

полностью разделяю взгляды на процесс (то есть, так называемый,

прогресс), происходящий в технике релейной защиты... После

прочтения Вашей статьи, было желание написать

Вам, изложить свое видение этой

проблемы. Но потом, анализируя, подумал, что бесполезно все

это. Ведь решение, что купить,

чем заменить, принимают даже не

инженеры, руководители среднего звена, а топ-менеджеры.

А у них свои «основания», что и у

какой фирмы покупать.

Как Вы думаете изменить ситуацию?"

Veljko Milisavljevic

engineer-researcher at Advanced Control Systems, University of Belgrade, Serbia

Hello Vladimir,

I have read "Reliability of microprocessor based relay protection devices: Myths and reality".

You

are right on all 4 points. Just one thing is in favour of

microsprocessor devices: if they fail, SCADA system will detect

communication loss and alarm the maintenance.

However, that depends

of internal software organization. It is possible that protection

functions fail but communication works perfectly.

Best regards

Veljko

Года Нудельман

Председатель Совета директоров ОАО ВНИИР

"Электроэнергия. Передача и распределение", 2012, № 2, с. 68-70.

"Кроме очевидных технологических и технических преимуществ,

обеспечиваемых микропроцессорной техникой, существенно обостряется

проблема угрозы информационной безопасности, обусловленная возможными

несанкционированными действиями и рядом других причин и возрастающая по

мере увеличения количества подстанций с возможностью доступа по IP. До

настоящего времени системы защиты и автоматизации подстанций полагаются

на безвестность, изоляцию и закрытость объекта, надежность коммуникаций

в рамках подстанции, использование внутренних протоколов. Но все это до

конца не решает проблему безопасности, и эти системы нуждаются в защите

от кибератак, которые могут значительно подорвать надежность

электрической сети. Следует сделать акцент на том, что с введением IEC

61850 появились опасения, что существующие меры обеспечения

безопасности становятся в принципе неудовлетворительными.

Основная суть проблемы кибербезопасности заключается в том, что

закрытость объекта больше не является барьером для кибератаки, которая

может преодолеть изоляцию, и все данные на верхнем уровне автоматизации

подстанции с внедрением IEC 61850, если не принять специальных мер, могут стать доступными не по назначению.

...

одноранговая связь через GOOSE подвержена рискам, связнным с

воспроизведением событий и манипулирования ими... возможности

появления... неавторизированного клиента."

Года Нудельман

Председатель Совета директоров ОАО ВНИИР

18.09.2013

"Дорогой Владимир!

...В

этом году мы провели секцию и круглый стол по вопросу

Кибербезопасности, на котором было много специалистов смежных

направлений. Затем был выпущен журнал "Релейщик".

Должен

признаться , что в разговорах между собой мы вспоминали о том, что

первым проблему Кибербезопасности в России поднял ты и я действительно

виноват в том, что не нашел способа сослаться на тебя в своем

докладе..."

Лев Осика, доцент МЭИ, г.

Москва

SMART METERING – «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЕТ» ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Определения и

задачи. - Новости электротехники, № 5 (71) 2011.

"Понятия «интеллектуальные измерения» (Smart Metering), «интеллектуальный учет»,

«интеллектуальный счетчик», «интеллектуальная сеть» (Smart Grid), как все

нетехнические, нефизические понятия, не имеют строгой дефиниции и допускают

произвольные толкования. Столь же нечетко определены и задачи Smart Metering в

современных электрических сетях.

Обоснованное мнение по поводу Smart Grid и Smart Metering высказал В.И.

Гуревич в [2]. Приведем здесь цитаты из этой статьи с локальными ссылками на

используемую литературу: «…Обратимся к истории. Впервые этот термин

встретился в тексте статьи одного из западных специалистов в 1998 г. [1]. В

названии статьи этот термин был впервые использован Массудом Амином и Брюсом

Волленбергом в их публикации «К интеллектуальной сети» [2]. Первые применения

этого термина на Западе были связаны с чисто рекламными названиями специальных

контроллеров, предназначенных для управления режимом работы и синхронизации

автономных ветрогенераторов (отличающихся нестабильным напряжением и частотой) с

электрической сетью. Потом этот термин стал применяться, опять-таки как чисто

рекламный ход, для обозначения микропроцессорных счетчиков электроэнергии,

способных самостоятельно накапливать, обрабатывать, оценивать информацию и

передавать ее по специальным каналам связи и даже через Интернет. Причем сами по

себе контроллеры синхронизации ветрогенераторов и микропроцессорные счетчики

электроэнергии были разработаны и выпускались различными фирмами еще до

появления термина Smart Grid. Это название возникло намного позже как чисто

рекламный трюк для привлечения покупателей и вначале использовалось лишь в этих

областях техники. В последние годы его использование расширилось на системы

сбора и обработки информации, мониторинга оборудования в электроэнергетике [3]

…

1. Janssen M. C. The Smart Grid Drivers. – PAC, June 2010, p. 77.

2. Amin S. M., Wollenberg B. F. Toward a Smart Grid. – IEEE P&E

Magazine, September/October, 2005.

3. Gellings C. W. The Smart Grid.

Enabling Energy Efficiency and Demand Response. – CRC Press, 2010. …».

Таким образом, принимая во внимание столь различные мнения о предмете Smart

Grid и Smart Metering, сетевая компания должна прежде всего определить понятие

«интеллектуальная система измерения» для объекта измерений – электрической сети

(как актива и технологической основы ОРЭМ и РРЭ) и представить ее предметную

область именно для своего бизнеса."

Александр Булычев,

д.т.н., профессор, заместитель генерального

директора по науке ОАО «ВНИИР», г. Чебоксары

"Многие

специалисты отметили, что цифровые системы РЗА еще уступают по

надежности традиционным электромеханическим. Суть проблемы заключается

в следующем. Традиционные системы релейной защиты строятся так, что в

них практически отсутствуют физические каналы связи между устройствами,

размещенными на удаленных элементах электрической системы. Используются

в основном логические связи, организованные на стадии проектирования

РЗА за счет выбора параметров срабатывания отдельных устройств РЗА. Эти

связи не подвержены влиянию внешних электрических и электромагнитных

помех и работают в любых сложнейших условиях. Защищенность системы РЗА от внешних помех особенно важна, т.к.

наиболее ответственные периоды работы РЗА совпадают по времени с интенсивными

переходными процессами в электрической системе. Действительно, при КЗ, когда

релейная защита должна работать безошибочно и с наибольшей точностью,

электромагнитная обстановка значительно ухудшается. В этих условиях возрастает

вероятность сбоев в любых физических каналах связи.

Таким образом,

электромагнитную совместимость можно признать одним из значимых факторов,

снижающих надежность и достоверность работы цифровых систем РЗА."

(По материалам Второй Международной конференции «Современные направления развития систем

релейной защиты и автоматики энергосистем», Москва 7–10 сентября

2009)

Александр Булычев,

д.т.н., профессор, заместитель генерального

директора по науке ОАО «ВНИИР», г. Чебоксары

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО РАЗВИТИЮ РЗА ЭНЕРГОСИСТЕМ

Интеллектуальные возможности релейной защиты

Журнал "Новости электротехники", №4 (58) 2009 г.

«Раньше и теперь: сравнение сложности

полносхемных защит»

Б. Моррис, Р. Моксли, К. Куш (Schweitzer Engineering Laboratories, США)

Авторы выступления в необычном ракурсе показали современный процесс

совершенствования РЗА. Они ставят под сомнение необходимость всё большего

усложнения защит, аргументируя это сравнительными оценками надежности защит на

основе простых электромеханических реле и многофункциональных микропроцессорных

систем защиты. Путем расчетов выявлена тенденция снижения надежности систем

релейной защиты, построенных на основе всё более усложняющихся

микропроцессорных устройств.

(Вторая Международная конференция

«Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики

энергосистем» состоялась в Москве 7–10 сентября 2009 года)

Александр Булычев,

д.т.н., профессор, заместитель генерального

директора по науке ОАО «ВНИИР», г. Чебоксары

ХХ научно-техническая конференция и выставка «Релейная защита и

автоматика энергосистем 2010»

(журнал "Новости электротехники", № 2(62), 2010)

А.К. Белотелов (НП СРЗАУ) представил наглядную картину

состояния релейной защиты и автоматики на основе статистических данных о ее

работе за 10 лет. Он отметил, что в рассматриваемый период произошло снижение

(ухудшение) показателя правильной работы устройств РЗА ЕЭС России в целом от

99,4–99,7% в 2000 году до 98,7–98,9% в 2009 году, а также проанализировал

складывающуюся ситуацию и сформулировал предложения по обеспечению более

надежного функционирования устройств РЗА, находящихся в эксплуатации в ЕЭС

России.

В.И. Пуляев (ФСК ЕЭС, Россия)

(Международная конференция «Современные направления

развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем», Санкт-Петербург,

30 мая - 3 июня 2011 года)

Новости Электротехники, 2011, № 3(69).

Пуляев В. И. изложил общие требования к РЗА Единой национальной электроэнергетической

системы России с позиций накопленного опыта эксплуатации и с учетом тенденций

развития. Он отметил, что значительная доля сбоев релейной защиты приходится на

микропроцессорные устройства (примерно 23% из всех случаев), которые составляют

всего около 10% от общего количества устройств защиты. Это, безусловно, один из

важнейших факторов, определяющих необходимость повышения надежности

микропроцессорных средств релейной защиты.

ABB Electromechanical Relays

(Оффициальный сайт компании АВВ)

For new applications where reliable operation is essential,

in harsh environments, or in existing installations where an exact replacement

is required, ABB electromechanical relays are key components for your power

infrastructure. ABB electromechanical relays have protected the power system for

more than 100 years, and with the proper inspection, maintenance, and testing

techniques, these relays can guard the power system for many more years. ABB

fully supports our electromechanical relay product with 24/ 7 application and

technical support. ABB offers quick, easy, direct replacements for all ABB/

Westinghouse, and most GE, electromechanical relays. We have 40 years experience

serving the nuclear power industry with Class 1E certified relays. We also

provide electromechanical relay assessments and hands-on training, both on-site

or at our factory.

Александр

Балуев, ведущий эксперт отдела РЗА Департамента РЗА и ПА ФСК ЕЭС…наиболее значимыми организационными

причинами неправильной работы микропроцессорных устройств РЗА на протяжении

многих лет остаются ошибки монтажно-наладочного персонала,

заводов-изготовителей, проектных организаций и разработчиков РЗА.

Процент неправильной работы МП РЗА по этим

причинам увеличился более чем в 5 раз по сравнению с электромеханическими

устройствами РЗА, что объясняется нехваткой подготовленных специалистов со

знанием цифровых устройств РЗА в проектных, наладочных организациях, а также

недостаточностью методологического обеспечения для расчета уставок РЗА.

РЕЛАВЭКСПО-2013

Кузьмичев В. А., Сахаров С. Н.

(ОАО «Фирма ОРГРЭС», Москва)

В 2012 г. на объектах ЕНЭС эксплуатировалось 298 689 основных устройств и около 294748 допол-

нительных

устройств (прочей электроавтоматики) РЗА. При этом доля

электромеханических устройств составила 76,6%, микроэлектронных – 4,2%,

микропроцессорных (цифровых) – 19,2%.

В 2012 г. было зафиксировано 53214 с лучаев срабатывания устройств РЗА на объектах ЕНЭС. Из

них правильные срабатывания составили 52763 случая (99,15%), неправильные – 451 случай, включая 213 случаев излишних, 160 ложных срабатываний и 76 случаев отказов в срабатывании.

Анализ результатов эксплуатации микропроцессорных устройств РЗА (МП РЗА) на подстанциях свидетельствует о недостатках в их работе и необходимости совершенствования процесса их внедрения: проектирования, изготовления, наладки, испытаний, оперативного и технического обслуживания. В 2012 г. основной показатель правильной работы

МП РЗА в 2012 г. составил 98,97%, что ниже основного обобщенного

показателя правильной работы электромеханических устройств РЗА (99,31%). Анализ информации об организационных причинах неправильных срабатываний МП-устройств РЗА по годам говорит о том, что большая часть из них происходит по вине:

• монтажно-наладочных организаций (в среднем 22%);

• проектных организаций (в среднем 16%);

• заводов-изготовителей (в среднем 15%);

• разработчиков (в среднем 12%).

В среднем 19% случаев неправильной работы МП-устройств РЗА классифицируется как «прочие

причины». При этом виновность персонала относительно мала.

(Анализ работы устройств РЗА ЕНЭС в 2012 году. - Тезисы докладов РЕЛАВЭКСПО-2013, стр. 56-57)

Paul Hindle,

Vector Power Solutions Ltd., United Kingdom"I

have seen many numerical relays in substations around the world with

generic problems resulting in either temporary (until re-boot) or

permanent lock-up – e.g. to static charge problems with EEPROMS leading

to CRC errors.

Manufacturers

offer too many features and functions with too many options in order to

match everything that competitors offer. The result is the number of

settings parameters being in the order of 10’s and 100’s, with much

scope for error and accidentally leaving functions enabled that

shouldn’t be. These latent problems might only be discovered during a

power system challenge (e.g. temporary overload due to system

emergency).

Many

practical problems for protection asset management due to different and

evolving hardware and firmware versions of relays and supporting

software/settings files – a nightmare in fact...

The ideal for

numerical overcurrent relays is self-supervision, one with multiple O/C

elements (e.g. 3), plus thermal overload option, with only pick-up,

characteristic selection and time multiplier settings per element, plus

integral instrumentation event and disturbance recording and to

jettison the rest..."

"Электрик", 01.02.2010

(псевдоним участника форума "Проблемы микропроцессорных защит" на сайте журнала "Новости Электротехники")

"Разрешите присоединиться к Вашим словам. Вы корректными словами выразили то, что

наболело. Считаю, что будущее не за электромеханическими реле. Но сегодня

разработкой, изготовлением и главное оголтелым проталкиванием своих в

большинстве полуфабрикатов занимаются далеко не электрики и цели у них далеко не

праведные. При этом в штыки воспринимается любой даже самый малый намек на не то

что критику, а даже сомнение в величии микропроцессорной техники именно данной

конторы. Аналогичная проблема и с другим оборудованием и материалами (например

коммутационная техника, средства диагностики, системы учета и контроля и т.д.).

На мой взгляд беда здесь в том, что не стало в стране авторитетного органа,

который бы проводил исследования образцов и выдавал эксплуатационному персоналу

рекомендации, как это раньше делал ОРГРЭС. Для частника - это дорого, а

государство увы озабочено совсем другим. Отдельным же фанатикам-энтузиастам

весьма проблематично проводить свои исследования и особенно потом противостоять

армии тех, кто оказался в результате не в первых рядах."

Федоренко Иван Иванович

начальник пусконаладочного участка,

Белгород"Любая статья, даже самая научная, состоит не только из терминов. В тех местах,

где В. Гуревич пишет "смотать" или "болванка", эти слова применяются как обычные

слова, а никак не специальные термины, которые должны быть как-то особо

классифицированы".

"В. Гуревич, мы давно сделали выводы. Вы прекрасно и очень

грамотно пишете. Вас приятно и понятно читать. Терминологическая критика - это

ерунда, клоунада. Слово "смотка" в словаре искать, чтобы уличить Вас в

неграмотности? Нам такие слова понятны, особенно когда употребляются в

соответственном контексте. Да и вообще русский язык - это не только словари,

составленные филологами. Есть язык Толстого, есть язык Зощенко, оба разных и оба

- настоящие. Владимир Игоревич, пишите, не обращайте внимания на подобную

критику, она не стоит того. Мне кажется, О.Захаров увидел какую-то угрозу

популярности МУРЗ, и это его разозлило, ну и понесло..."

Алексей Шалин

д.т.н., профессор кафедры

электрических станций Новосибирского

государственного технического университета, ведущий

специалист ООО «ПНП БОЛИД», г. Новосибирск

«Процент

отказа

некоторых микропроцессорных терминалов отечественного производства

достигает 5%,

что в 10 раз превышает аналогичную величину для панелей на

электромеханических

реле»

«…из приведенных цифр очевидно, что

статистические данные подтверждают факт

существенного снижения эффективности и надежности при переходе в России

от

защит, выполненных на электромеханических реле, к микропроцессорным

терминалам»

«Массовое

внедрение микропроцессорных терминалов в эксплуатацию, на мой взгляд,

невозможно без детального анализа их эффективности и надежности. Вместе

с тем в

России в течение нескольких последних десятилетий такие работы

практически не

финансировались. Те наработки, которые были сделаны, не в состоянии

адекватно

отразить особенности микропроцессорных защит»

"Процент

неправильных действий современных панелей и шкафов РЗ часто оказывается

существенно выше, чем для старых защит, выполненных на

электромеханических реле. Появились своего рода «чемпионы» по

количеству отказов. Так, по данным фирмы ОРГРЭС, в 1994 году процент

неправильной работы дифференциальной защиты блоков на базе реле ДЗТ-21

составил 62,5. В последующие годы показатели колебались около этой

цифры. Дифференциальная защита трансформаторов с реле ДЗТ-21 и ДЗТ-23

неправильно работала в 30,3% случаев, дифференциальная защита шин с

торможением – в 24,1% и т.д. "

"В

качестве временной меры предлагается, устанавливая новые

микропроцессорные комплекты релейной защиты, дублировать их российскими

электромеханическими аппаратами."

"В

нашей стране релейная защита энергосистем в большинстве случаев

по-прежнему выполняется на базе реле, по большей части

электромеханических. Переход на современную элементную базу –

микросхемы среднего уровня интеграции и микропроцессорную технику

происходит медленно."

"По

данным фирмы ОРГРЭС, к 2002 году в энергосистемах России находилось в

эксплуатации 98,5% электромеханических устройств (включая устройства с

элементами микроэлектроники и на полупроводниковой основе) и 1,5%

микроэлектронных устройств, включая микропроцессорные. В соответствии с

данными, число микропроцессорных устройств РЗА составляет всего порядка

0,12% от общего количества. Таким образом, можно констатировать, что

переход на современную элементную базу, о необходимости которого

длительное время говорится, пока не состоялся. Ситуация осложняется еще

и тем, что конечная цель такого перехода – значительное повышение

эффективности функционирования – как правило, не достигается."

"Справедливости

ради следует отметить, что и в развитых странах Запада переход на

современную элементную базу, связанный, как правило, с усложнением

схемы и конструкции устройств и панелей РЗ, также сопровождался

существенным увеличением количества отказов в функционировании. В

соответствии с данными [4] на Западе в конце прошлого века процент

неправильных действий устройств релейной защиты, выполненных на

электромеханических реле, составлял 0,1% (в России для аналогичного

оборудования – 0,4 …0,6%), для реле на базе интегральных микросхем –

0,3% (в России для различных шкафов и панелей 2,3…10%), для защит на

базе микропроцессоров – 5%"

"Почему

импортные устройства не работают в России?

Много

раз за последние годы специалисты, заказывающие современные

микропроцессорные импортные устройства релейной защиты, убеждались в

том, что дорогие импортные устройства далеко не всегда правильно

работают в российских условиях.

Это

объясняется рядом причин:

1.

Импортные микропроцессорные терминалы в большинстве случаев предъявляют

повышенные требования к параметрам контура заземления, в частности

требуют низкого импульсного сопротивления этого контура. На Западе

принято для таких устройств монтировать свой собственный контур

заземления. В российских условиях многие отказы в функционировании

таких защит связаны с наведенными в контуре заземления импульсными

помехами.

2.

Микропроцессорные терминалы подвержены влиянию электромагнитных помех,

поступающих «из воздуха», по цепям оперативного тока, цепям напряжения

и трансформаторов тока. Отмечались случаи ложного срабатывания защиты,

например при включении рядом с ней мобильного телефона.

3.

Современные устройства защиты часто не могут быть удовлетворительно

«состыкованы» с отечественными трансформаторами тока, которые имеют

недопустимо большие для западных терминалов погрешности и в

установившихся, и, особенно, в переходных режимах."

«Большинство

специалистов сходятся во мнении, что неизбежный переход на

микропроцессорную

элементную базу РЗ в России будет связан с большими трудностями»

Э.

М. Шнеерсон

д.т.н, профессор, бывший ведущий специалист ВНИИ

Релестроения, бывший зав. кафедрой Чувашского гос. университета, бывший

сотрудник отдела разработок релейной защиты Siemens

«Как показывает

практика, процент неправильных действий, связанных с использованием

цифровых

МУР, на первоначальном этапе существенно не уменьшается, а в ряде

случаев даже

возрастает»

«Несмотря

на существенно более высокое техническое совершенство цифровых УРЗ их

реальная

эксплуатационная эффективность, особенно на первоначальных этапах,

оказывается

ниже, чем у защит предыдущих поколений»

Валентин

Сушко,

к.т.н., доцент Чувашского государственного университета,

г. Чебоксары

"Серьезную

озабоченность вызывает

факт снижения надежности функционирования устройств РЗА после каждой

смены

применяемой элементной базы: микроэлектронные устройства в России менее

надежны, чем электромеханические, а МП РЗА менее надежны, чем

микроэлектронные,

несмотря на то, что в «интеллектуальных

электронных устройствах" (IED) встроены

функции

самоконтроля и самодиагностики. Этому нет какого-то простого

объяснения, и

ссылки на низкую квалификацию эксплуатационного персонала в России

нельзя

признать корректными, так как и за рубежом существуют подобные

проблемы, хотя

техническое обслуживание IED там ведет

квалифицированный персонал фирм изготовителей этих устройств. Без

глубокого

анализа причин такой ситуации и разработки в последующем стратегии

повышения

надежности IED массовое

внедрение МП

РЗА в России, тем более со сложным аппаратным и программным

обеспечением в

соответствии со стандартом МЭК 61850, может привести к недопустимому

повышению

аварийности".

---------------------------------

"Ряд заявленных

преимуществ РЗА

по МЭК 61850 звучит декларативно, так как в распределенных РЗА по МЭК

61850 при

замене проводных кабельных сетей ЛВС с большим числом интерфейсных

устройств и

коммутаторов ЛВС может быть недопустимо снижена аппаратная надежность.

Критерием

оценки могли бы быть на первом этапе, до получения данных по

результатам

эксплуатации, сравнительные расчеты аппаратной надежности на базе

данных по

интенсивности отказов и наработки до отказа применяемых комплектующих.

Но такие

данные по комплектующим общепромышленного назначения изготовители

комплектующих

не предоставляют. Попытки применять вслепую методы аппаратного

резервирования

без учета аппаратной надежности устройств, обеспечивающих

резервирование, могут

приводить не к повышению надежности, а к ее снижению. Например,

надежность

устройств, обеспечивающих работу схем мажорирования «два из трех»,

должна быть

на порядок выше надежности мажорируемых каналов управления. В противном

случае

резервирование оказывается неэффективным.

Возможность

многовариантности решений по распределенным РЗА по МЭК 61850 и выбор

оптимального варианта могут быть реализованы только по результатам

конкретного

численного расчета аппаратной надежности различных вариантов.

В

связи с изложенным, очевидно, требуется серьезное рассмотрение как

преимуществ,

так и недостатков, связанных с применением МЭК 61850, во избежание

негативных

последствий не только для РЗА, но и для энергетики в целом."

И. Д. Кожакова, к.э.н.

исполнительный

директор ЗАО «Союзэлектроавтоматика»,

В.

С. Фурашов, к.т.н.

технический

директор ООО НПП "ЭКРА",

г. Чебоксары

"Если проанализировать специализированные

выставки, на которых производители

устройств релейной защиты представляют свою продукцию, то можно сделать

однозначный

вывод о том, что ПРОИЗВОДИТЕЛИ

РЕШИЛИ отказаться от электромеханических устройств

РЗА в пользу новых интеллектуальных технологий с применением

микропроцессорных

устройств."

(выделено

нами)

Михаил Шурдов

Председатель

Совета директоров ЗАО "ЧЭАЗ"

"В

России исторически сложилось так, что уже создана надежная система,

которая может состоять даже из ненадежных элементов. Как известно,

последние полвека эта система работала без сбоев и системных аварий.

Даже на магистральных ЛЭП, переданных в ведение Федеральной сетевой

компании (ФСК), в основном стоят традиционные защиты, и работают они

безупречно. За основу взята применяемая в военной технике теория

надежности: высокая надежность достигается за счет избыточности

элементов или более легких режимов работ (снижение коэффициента

нагрузки). Например, в Японии избегают резервирования, акцент делается

именно на надежность самих элементов. Другой аспект - МП-защита

переживает период приработки, и до нормальной эксплуатации, когда

известны и устранены все факторы, влияющие на ее надежность, еще далеко.

Камнем преткновения стал вопрос электромагнитной совместимости (ЭМС)

МП-техники с окружающей средой. Микросхемы, работающие на малых токах,

реагируют на любое электромагнитное возмущение. Характерный пример -

случаи ложного срабатывания микропроцессорных устройств на действующих

объектах "Мосэнерго", Очаковской и Зубовской подстанциях. Алгоритм

работы защит нарушался из-за молнии, работающего по близости

экскаватора, электросварки и некоторых других помех. Во время ввода в

действие Липецкой подстанции, которая потратила около полутора

миллионов долларов на приобретение МП-защит, проблемы с

микропроцессорными устройствами полгода не позволяли запустить этот

энергообъект. В итоге подстанцию запускали, используя комплект

традиционных защит. Кроме того, за границей не производят некоторых

видов защит, поскольку не имеют таких протяженных линий как в России.

Но технические условия - это еще не все. Главными остаются

экономические факторы. Достаточно сказать, что цифровая техника во

много раз дороже традиционной. Например, стоимость защиты сборных шин

на 330 кВ составляет 180 тыс. рублей, такая же защита на

микропроцессорной основе обойдется в 250 тыс. долларов. Одновременно с

одной из западных фирм мы вели расчет обеспечения РЗиА для конкретной

подстанции: у них стоимость составила 1,2 млн. долларов, у нас -

миллион рублей. Как можно тратить огромные средства, чтобы заменить все

на МП-технику (около 10 млрд долларов), если за последние 12 лет, а это

как раз заводской срок эксплуатации РЗиА, релейная защита практически

не обновлялась? Более того срок службы половины всех действующих в

России релейных защит превышает 20-25 лет. В прошлом году в Кировской

области не было закуплено ни одного реле и количество отказов

увеличилось втрое. В Бугульме из-за отказа релейной защиты сгорел

трансформатор и часть оборудования подстанции. Ущерб составил около 100

млн. рублей, средства, на которые можно было заменить РЗиА во всем

Татарстане. В целом на релейную в РАО "ЕЭС России" тратится в 7-8 раз

меньше средств, чем это необходимо. То есть можно вложить деньги в

разумную замену парка релейной защиты и забыть о старении оборудования.

Или на эти же средства приобрести МП-технику, и к старым проблемам

добавятся новые."

Ho-Woong

Choi

Byoung-Woon

Min

Byoung-Ho

Lee

Jeong-Han

Kim

Electro-Mechanical

Research Institute, Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Ulsan, KOREA

• The firmware of modern digital relays is complex

software and like all software it is not free of bugs.

•

Although the influence of hardware component drift or error could be

reduced in digital protection equipment (self monitoring) there is

still hardware which is not monitored and which may fail.

• Dozens

of parameters have to be set correctly. Only 1 wrong setting may lead

to a mal-operation when correct operation would be important.

• Frequent firmware updates of modern relays are on the one hand

eliminating errors, but may also be a source for new errors.

•

Changes in network topology become more frequent due to trends such as

distributed generation and network liberalization. Changes in relay

settings are an error source and correct operation after changed

settings should be verified.

• Wiring errors.

Modern

multifunctional digital relays present many hurdles for test automation:

• Many, often overlapping functions, are active in parallel.

• Not every function has a dedicated contact routed for easy checking

of its proper functioning.

• The parallel operation and interaction of those functions should

especially be tested.

• Free programmable logic functions may differ from relay to relay and

make it impossible to create standardized test plans.

Ковалев

Б.И., Наумкин И.Е.

Сибирский НИИ энергетики (г.Новосибирск)

"Внедряемые на высоковольтных подстанциях (ПС)

полупроводниковые,

микроэлектронные, микропроцессорные системы РЗА, ПА, связи и АСУ ТП

имеют

пониженные уровни изоляции входов-выходов, низкие стандарты

передаваемых

сигналов и предъявляют жесткие требования к защите от электромагнитных

воздействий аппаратных средств, цепей их коммуникаций и питания. На

большинстве

ПС такие системы, как правило, несовместимы с высокими уровнями

электромагнитных помех во вторичных цепях. Попытки их использования без

усиления электромагнитной защиты самих систем и цепей их коммуникаций

часто

приводят к отказам. Наблюдаются пробои изоляции, выгорание монтажа,

повреждения

полупроводниковых элементов, микропроцессорных систем, сбои в работе и

ложная

работа систем автоматики, связи и управления."

"Очень высокие воздействия могут быть

при КЗ, при

работе разрядников, но такие коммутации однократны, что снижает их

опасность

для вторичных цепей. При работе разъединителей такие перенапряжения

достаточно

высокой кратности генерируются многократно за одну коммутацию. Это дает

основание рассматривать коммутацию разъединителя как основную расчетную

при

оценках опасных и мешающих влияний на вторичные цепи Пс"

"Даже при идеальном однократном

экранировании наводки представляют опасность для электронных

схем и на порядок

превышают допустимые нормы по условиям бессбойного функционирования

полупроводниковых и микропроцессорных систем. В реальных

условиях при

наличии нагрузок, удалений кабеля от заземленных поверхностей наводки

увеличиваются на порядок и более. В целом ... электромагнитную

обстановку для вторичных цепей ПС 220 кВ и выше с точки зрения

функционирования

современных систем РЗА, ПА, связи и АСУ ТП признать удовлетворительной

нельзя.

Для обеспечения электромагнитной совместимости вторичных цепей

необходимо резко

повысить уровень их электромагнитной защиты".

Ö. Özgür GENCER,

Aysen BASA ARSOY,

Semra ÖZTÜRK,

Korhan KARAARSLAN

Kocaeli Univercity, Department of Electrical Engineering, Izmit, Kocaeli, Turkey

"In

the last two decades,

there has been an increase of non-linear devices in electrical systems.

These

devices distort current and voltage waveforms. Due to increase of these

distortions, the reliability of protection devices may be sacrificed.

Protective relays are

designed to operate at rated fundamental

frequency (50-60 Hz) and pure sine wave. Most microprocessor relays use

different types of digital filter to find the fundamental component of

the

voltage/current signals. Due to protected relays connected to power

systems all

times, they experience voltage and current distortions."

"The

microprocessor based over/under voltage relays designed to operate with

pure,

undistorted fundamental waveforms are affected from voltage

disturbances:

-

Third harmonic voltages lead the relay to mal-trip or

fail to trip.

-

The magnitudes of third harmonic affect operating time

of the relay.

- Both

definite time and inverse time characteristics are invalid when the

measured

voltages of the protected equipment have third harmonic components."

T.

Matsua,

Tokyo

E.P. Co.

J. Kobayashi, Tohoku

E.P. Co.

H. Itoh, Chubu E.P.

Co.

T.

Tanigushi, Kyushu E.P. Co.

K. Seo, Hitachi

Ltd.

M. Hatata, Mitsubishi

E.P. Corp.

F. Andov, Toshiba Corp.

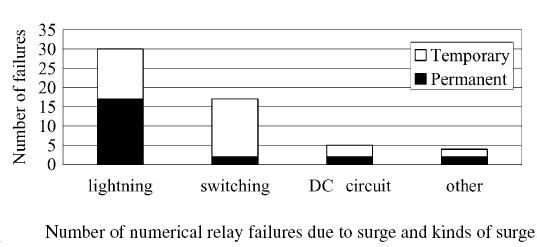

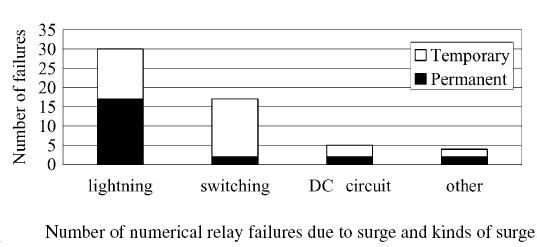

"In

digital protection

equipment, temporary failures comprise a high percentage of all types

of

failures. Temporary failure is defines as "a type of failure

in which fault points could not have been located because the failure

symptoms

had disappeared before the initial troubleshooting tests were

completed, while

the failure was detected by an automatic supervision function as well

as

incorrect operation, with the exception of those that subsequently

proved to be

a principle failure (mostly software failures)."

According

to partial

statistics, temporary failures reach about 70% (108/156) of the total

failures

of digital protection equipment excluding principle failures. For temporary

failures, measures are taken

such as the replacement of the printed circuit assembly assumed to be

in

trouble. However, unless the failure point is located, such an

assumption may

not be correct and the possibility of recurrence at an actual failure

points remains.

According

to the

experience … a majority (two-thirds or more) of temporary failures have

been

restored as a result of power on/off of the protection equipment.

Additionally,

failures of a significant percentage occur a considerable period of

time after

energization and are rapidly restored as soon as the power supply is

interrupted.

60%

of failures in

electronic circuit parts are due to failures in IC's, and 80% of

failures found

in IC's are termed temporary failures. This fact has been revealed as

failure

analyses have advanced.

The

proportion of

detected software failures reaches approximately 20% of all the

failures of the

digital protection equipment in the field. Five out of six cases of

false

tripping of circuit breakers due to digital protection equipment

malfunction

are caused by software failures, which significantly affect the

reliability of

power systems. Further, in the case of a software failure, all similar

units

must be repaired. Thus,

the adverse

influence proliferates over a wide area.

Some

software

failures occur in unexpected locations, which cannot be detected

easily. An

example … where an unforeseen and redundant action region II of a

distance

relay exists as well as its normal action region I."

N. Zhang

M. Kezunovic

Department

of Electrical Engineering, Texas A&M University

"Major

blackouts are rare but catastrophic events in power systems. The very

recent northeast blackout on Aug 14, 2003, has affected 50 million

people in eight states and two provinces of the United States and

Canada. The causes for blackouts are quite different and complex. One

of the common conclusions based on the historical data is that 75

percent of the major disturbances in the United States involve relay

operations directly or indirectly. The hidden failures of protection

relays, including the defective logic, incorrect settings and hardware

failures, are contributing factors for initializing and propagating

system instability even leading to large blackouts."

M. Mohana Rao,

B. P. Singh

Bharat

Heavy Electricals Ltd.,Hyderabad

M. Joy Thomas

Department

of High Voltage Engineering, Indian Institute of Science, Bangalore

"The

transient fields generated during switching operations in gas-insulated

substations (GIS) can have rise times in the

order of a few nanoseconds. Transient fields, which are developed

internally to the gas-insulated modules, leak into the external

environment through discontinuities and interfere with nearby

electronics. Depending on the configuration of the GIS and the

observation point, amplitudes of the electric and magnetic fields could

be of the order of a few tens of kilovolts per meter and a few hundreds

of amps per meter, respectively. These transient fields, in turn,

induce voltages in the control cables and secondary circuit of the

instrument transformers, which result in malfunctioning of the primary

equipment."

Вячеслав Сукенник

заслуженный

работник РАО ЕЭС, заместитель начальника электро-технической

лаборатории Волжской ГЭС

"Меняем

системы управления на гидрогенераторах. Старые релейные, на новые – МП.

Состав: РЗ, регулятор скорости, технологическая автоматики и

технологические защиты, термоконтроль. На старом щите управления было 6

шкафов. На новом МП щите тоже 6. Из них 2 шкафа 2-х стороннего

обслуживания. Читай всего аж 8!!!. Автоматов оперативного тока на

старой системе было 4. Теперь всего 20!!! Техобслуживание старой

системы проводили в основном эл. монтёры 4-5 разрядов. Новой – не

всякий инженер сможет (надо время разобраться и т.д.).

Это

всё я пишу для особо ретивых

поборников МП техники.

Не

ретроград я. И двумя руками за тех. прогресс, но с большой оглядкой на

целесообразность, эффективность, своевременность и пр."

Jelica

Polimac, Aziz Rahim

PB

Power, Unated Kingdom

"A

typical service life of numerical relays is between fifteen and twenty

years. For comparison electromechanical relays had a service life of

forty years. Rapid changes in computer technology causes a shorter

service life of current numerical relays because of requirements for

relay replacements when other protection and control assets are being

replaced. Sometimes the numerical protection is replaced a few years

after the first installation."

Dr.

Ashok Kumar Tiwari, B.E.

Head

of the Dep. of Computer Engineering College of Eng. and

Technology , Jalgaon ,Maharashtra (University of Poona)

"Putting

many features into one piece of hardware centres on the issues of

reliability and availability. A failure of a numerical relay may cause

many more functions to be lost, compared to applications where

different functions are implemented by separate hardware items."

Jim

Wilks

Manager

DataShare Power Engineering Software

"There

is presently wide discussion in the protection community on the

business case justification not only for the adoption of the use on

numerical devices, but also for the changeover of existing relays to

numerical relays.

Overwhelmingly, the justification

is based on the benefits that accrue from the self-monitoring

capabilities of numerical devices. These results in both higher

reliability and lower routine maintenance costs!!

It is important to note that this justification

in NOT based the argument that these devices are INHERENTLY

more reliable than say, an electro-mechanical relays that have proved

to be quite reliable and to have long lifetimes and have served the

electricity infustry very well. In fact, there is still relatively

little known about the actual reliability levels and life-times of

modern numerical relays, but during a presentation of a recent paper:

Stokoe J., Gray. J

“Development of a

Strategy for the Integration of Protection

& Control Equipment — Seventh

International Conference on Developments in Power Systems Protection,

Amsterdam,

The Netherlands,

9-12-th April 2001 (IEE

Conference Publication Nо. 497, pp 5-8.)

it was stated that:

"Electromechanical

relays are robust devices with long life-times - and that previously

the

changeover time for relays was 25 years, but is now down to 15 year and

becoming less!”.

Михаил Матвеев

к.ф-м.наук,

директор ООО "ЭЗОП"

Михаил Кузнецов

к.ф-м.наук,

зам. главного инженера ООО "ЭЗОП"

"Поскольку

МП аппаратура является наиболее восприимчивым к электромагнитным

помехам элементом вторичного оборудования, это означает необходимость

ее защиты, т.е., обеспечения ЭМС. С необходимостью обеспечения ЭМС

тесно связана проблема цены отказа такой МП аппаратуры.

Ситуация

осложняется тем, что многие наблюдаемые сегодня тенденции повышают

вероятность воздействия на МП аппаратуру опасных уровней

электромагнитных помех.

На

практике приходится сталкиваться со случаями, когда, например, короткие

замыкания по стороне 110 кВ вызывали ложную работу защит по стороне 330

кВ, а помехи при коммутациях по одному классу напряжений проникали

(через общие цепи оперативного тока) на входы аппаратуры РЗА, работающей

по другому классу напряжения.

Требования

по ряду позиций в части помехоустойчивости МП аппаратуры не совпадают.

Соответственно, аппаратура, выполненная в соответствии с зарубежными

разработками, не будет автоматически удовлетворять отечественным

требованиям в части помехоустойчивости, разработанным с учетом

специфики имеющихся объектов."

"На многих крупных электрических

станциях (ЭС) и подстанциях (ПС)

микропроцессорная (МП) аппаратура несовместима с высокими уровнями

электромагнитных

помех во вторичных цепях. Воздействие электромагнитных помех часто

приводит к

сбоям и повреждениям аппаратуры и вторичных цепей. Выход из строя

систем РЗА в

свою очередь может послужить причиной серьезных системных аварий.

...как

показывают исследования, уровень импульсных перенапряжений

на отечественных ЭС (ПС) в ряде случаев значительно превосходит

требования ГОСТ, даже при условии выполнения систем

заземления и

молниезащиты в

соответствии с действующими нормами "

Бордачев А. М.

ОАО

«Институт Энергосетьпроект»

"Опыт обследования электромагнитной обстановки на сотнях существующих

объектов показывает, что

состояние заземляющих устройств, систем молнезащиты и т.п. на многих из

них таково, что без проведения

комплекса работ по обеспечению ЭМС невозможно достигнуть приемлемых

характеристик надежности

внедряемых систем на базе МП устройств РЗА."

T.

C. Lun

Applications

Engineering

Microcontroller

Division of Freescale Semiconductor

"All

electronic circuits are receptive to EMI transmissions. Most EMI are

received from conductive transients, although some are received from

direct radio frequency (RF) transmissions. In digital circuits, the

most critical signals are usually the most vulnerable to EMI. These

include reset, interrupt, and control line signals. Analog low-level

amplifiers, control circuits, and power regulators also are susceptible

to noise interference.

EMI

sources include microprocessors, microcontrollers, electrostatic

discharges, transmitters, transient power components such as

electromechanical relays, switching power supplies, and lightning.

Within a microcontroller system, the clock circuitry is usually the

biggest generator of wide-band noise, which is noise that is

distributed throughout the frequency spectrum. With the increase of

faster semiconductors, with faster edge rates, these circuits can

produce harmonic disturbances up to 300MHz,

therefore move up the frequency scale.

Nowadays,

many IC manufacturers continually reduce the die size of the

microcontroller to achieve more parts per silicon wafer. Reduced die

size usually results in faster transistors. Consequently, although the

MCU clock rate may not increase, the rise and fall times will increase

and the harmonic content will communicated to the user, hence, a MCU

may initially be fine in a circuit, then sometime during its production

life cycle EMC problems could arise."

Владимир

Булеков, д.т.н.,

Станислав

Резников, д.т.н.,

Вячеслав

Болдырев, к.т.н.,

Людмила

Диканова,

к.т.н.,

Владимир

Бочаров, к.т.н.,

Александр

Милославский

"Современные

технологии и средства коммуникации основаны на устройствах

электроэнергетики и

электроники, содержащих в своем составе многочисленные кабельные линии

и

антенны, которые весьма уязвимы для индуцирования в них

электромагнитных помех

и мощных импульсных возмущений, вызывающих отказы сбои, отказы и даже

разрушения электротехнических комплексов.

Электромагнитные

импульсы (ЭМИ), способные индуцировать в кабельных линиях и антеннах

ЭДС и

токи, превышающие допустимые значения и вызывающие необратимые

разрушения в

элементах электронного оборудования, принято выделять как сверхмощные

(СЭМИ). К

источникам их генерации наиболее часто относят ЭМИ молнии, ядерных

взрывов (ЯВ)

и “электромагнитных бомб” (“Е-бомб”).

Наибольшую

опасность, как по степени поражения, так и по области активного

воздействия,

для объектов электро-радиосвязи представляют стратосферные ( 10 – 60 км

) и ионосферные ( 60-500 км ) ядерные взрывы. Применение электромагнитного

оружия высокой мощности в основном ориентируется на высоты до 50 км.

Ключевыми технологиями, применяемыми при

создании “электромагнитной бомбы” (“Е-бомбы”) являются: генераторы со

сжатием

магнитного потока при помощи взрывчатки; работающие на взрывчатке или

пороховом

заряде магнитогидродинамические генераторы и целый набор микроволновых

устройств высокой мощности.

Американский

образец оружия данного класса под условным названием MPS-II

использует зеркальную

антенну диаметром 3 м.

Он развивает импульсную мощность около 1 ГВт (напряжение 265 кВ, ток

3.5 кА).

При напряженности поля в несколько киловольт на метр он вызывает

напряжение от

сотен вольт до киловольт на облученных проводах и кабелях."

Manuel.

W. Wik

Defence

Materiel Administration, Sweden

William.

A. Radasky

Metatech

Corporation, USA

"An

experiment was performed by Fortov et. al. by injecting both

narrowband and wideband waveforms onto the

power lines entering a five story office building and by making

measurements at various power plugs within the

building. The measurements indicated that voltages injected on external

wiring could propagate well through the

internal wiring of a building even when considering multiple

switchboards inside the building. It is clear from their

work that frequencies less than 1 MHz propagate with low attenuation,

as do pulses with widths greater than 1

microsecond. Although this study did not address the issue of wiring

breakdown directly, it is felt that for the types of

pulses considered, that normal building wiring should be able to

support peak voltages in the range of 10 kV. In terms

of the vulnerability of computers, both the analyses and limited

testing revealed that computer power supplies, and in

particular the input filters, appear to be vulnerable to levels of 6 kV

for a 50-microsecond pulse. Analyses indicate that

levels of 1 - 2 kV would create damage for a 1 ms wide pulse. By

considering both aspects of this work, it appears

possible to inject significant levels of voltage into the power wiring

system of a building, and that voltage can propagate

easily and cause damage to computer power supplies. Of course it is

possible that other types of equipment connected

to the power system will be vulnerable to injected pulses, although

other types of equipment have not yet been

considered.

It

is apparent from the data summarized here, that both conducted and

radiated disturbances are a threat to commercial

systems. Clearly it is possible to generate conducted wideband

waveforms similar to those used for EMC testing of

equipment, but with somewhat higher peak levels than those specified

for normal home or commercial usage. For

radiated waveforms, it is possible to apply microwave oven parts and

those from surplus military radars to generate

threatening electromagnetic field levels. Of course generators can be

built in laboratories with higher level capabilities,

however, source size is an important factor to be considered when

creating threat level criteria."

Patrick

Montignies, Bernard Jover

Schneider

Electric France

"Digital

microprocessor based protective relays, installed in low voltage

compartments of medium voltage switchgear and/or in control panels,

become more and more exposed to EMC disturbances due to interferences

that may affect the

power quality of electrical networks. End-users sometimes report

unexpected circuit breaker tripping and significant financial

consequences due to process discontinuity."

Alan

Roth

Chief Risk

Officer and Vice President, Advanced Fusion Systems LLC

(from

Energy Central Network

- http://www.energypulse.net)

"Grid

security managers are experiencing growing concern over cyber security

while another serious threat, electromagnetic pulse (EMP), has received

very little attention. An electromagnetic pulse attack can have a

devastating impact on the grid, rendering it useless perhaps for many

years. While it is generally considered a low frequency/high

consequence threat, recent developments regarding both human-caused EMP

and the likelihood of geomagnetic storms significantly increase the

chances of a major hit. Protective activity needs to be jump-started if

appropriate measures are to be in place before it's too late

The

American public is poorly informed about this threat and therefore is

making no demand on their utility companies to take action.

The

EMP threat is real and it comes from a number of different sources. An

intentional attack can be launched by an adversary using a Scud or

ballistic missile to detonate a nuclear device high over the U.S. A

Scud can be launched from a ship offshore to detonate a nuclear device

at an altitude of 25 to 40 miles, which would impact an area with a

diameter of 200 to 300 miles. A ballistic missile could achieve an

altitude of 300 miles. At that height, if centered over Kansas, a

detonation would impact all three of our major grids. The attack,

launched at sea with the ship quickly sunk, would not identify the

adversary for a counterattack. An adversarial attack can therefore be

launched without the fear of immediate retribution

The

level of devastation would be enormous. The nuclear blast emits a

powerful pulse that strikes in three distinct portions, each with a

different character.

The

first, called E1, has a high peak amplitude which radiates in less than

one billionth of a second and couples effectively to all electronic

systems regardless of size. It is too fast to be captured by lightning

arrestors or other conventional protective devices. It mainly destroys

electronic equipment including electronic protective equipment.

The

second, E2, has lower amplitude and couples effectively through long

lines to networked systems. Protective devices that would normally

handle this portion will have been disabled by the first portion. It

saturates the cores of both generators and transformers.

The

third portion, E3, hits the ground and creates a ground-induced current

(GIC) which is slow and long-lasting. The GIC is called

geomagnetic-induced current when solar-sourced due to the geomagnetic

storm from which the pulse is derived. E3 is a largely DC component

which offsets the AC waveform and couples with long power transmission

lines that lead it right into transformers and generators, where it

destroys the already saturated cores.

Solar

storms present a major EMP threat. Also called "severe space weather",

a major solar storm can wreak havoc on our grids. An example is the

severe space weather event that hit the Hydro-Quebec power system in

Canada in March, 1989. Automatic voltage compensation equipment failed,

resulting in a voltage collapse. Five transmission lines from James Bay

were tripped, causing a generation loss of 9,450 MW. With a load of

about 21,350 MW, the system collapsed within seconds resulting in a

nine-hour blackout for the Province of Quebec. During this same storm,

a large step-up transformer failed at the Salem Nuclear Power Plant in

New Jersey. There were about 200 less severe events reported in the

North American power system.

The

online Operations Manual of the North American Electric Reliability

Corporation (NERC) cites geomagnetic storms of 1957, 1958, 1968, 1970,

1972, 1974, 1979, 1982, and 1989 as causes of major power system

disturbances.

It

is truly remarkable how well our power systems have been improved by

electronics to provide for much greater efficiency and safety. SCADA,

as well as digital control systems and programmable logic controllers,

have enhanced the operation and automation of power systems allowing

for remote operation and the effective operation of very complex

networks. This can be viewed as both a blessing and a curse, the latter

due to the increased vulnerability of the network to EMP and other

forms of electromagnetic interference.

Two

new factors are now playing a role in this complexity: the advent of

the smart grid and the growing need for cyber security. Both are

drawing the attention of grid security personnel, perhaps to the

detriment of attention needed to develop better protection from EMP.

The security component of the smart grid program is mainly oriented to

protection from cyber crime as the expanded communication system needed

for a smart grid opens up more opportunities for cyber attacks.

While

electronics and microelectronics are omnipresent in today's grid

environment, the smart grid will greatly increase their numbers. It

will maximize the use of integrated circuits to manage every step from

the generator to the consumer. If they are the first victims in a major

EMP event, all of that investment would be for naught.

The

potential for an EMP event is very real. The Commission to Assess the

Threat to the United States from Electromagnetic Pulse (aka EMP

Commission) has vividly described how our adversaries can fairly easily

launch a nuclear attack for which our grid currently has no significant

defense. (The report is available on the commission's website.) The

capability of our adversaries to launch a deadly attack is constantly

increasing while our capability to defend against such an attack is

constantly decreasing. An EMP attack could also be at ground level from

small, high-energy EMP generators with varying levels of capability.

Another source could be an explosion of a chemical plant. While these

local EMP strikes would not cripple the nation, they could still,

through a cascade effect, endanger some millions of Americans at the

regional level.

In

the recently released Final Report of the Congressional Commission on

the Strategic Posture of the United States, chaired by former

Secretaries of Defense William J. Perry and James R. Schlesinger, there

is the statement:

"We

note also that the United States has done little to reduce its

vulnerability to attack with electromagnetic pulse weapons and

recommend that current investments in modernizing the national power

grid take account of this risk."

Grid

security personnel, electric utility company executives, legislatures,

government agencies, and the public at large need to learn about and

appreciate the nature of this threat. They should start to learn about

steps that can be taken at local, state, regional and national levels

to mitigate this enormous potential for destruction. More emphasis

needs to be placed on the development of local, protected

renewable-energy generators which could provide at least a minimal

power supply if the regional or national grid becomes dysfunctional."

Dr.

William Radasky

Ph.D.,

P.E., President of Metatech

Mr.

John Kappenman

Metatech

Consultant

"What

effects are expected on the power grid from high-altitude

electromagnetic pulse (HEMP)?

For

the operation of the electric power grid, the HEMP E1 and E3 pulses are

the most important.

Research

performed for the EMP Commission clearly indicates the following

concerns:

1)

Malfunctions and damage to solid-state relays in electric substations

(E1)

2)

Malfunctions and damage to computer controls in power generation

facilities,

substations,

and control centers (E1)

3)

Malfunctions and damage to power system communications (E1)

4)

Flashover and damage to distribution class insulators (E1)

5)

Voltage collapse of the power grid due to transformer saturation (E3)

6)

Damage to HV and EHV transformers due to internal heating (E3)

It

should be noted that these effects could result in widespread blackouts

due to the large geographic footprint of these environments and the

fact that they are simultaneous in nature. In particular a single

high-altitude burst above the United States would create an E1 pulse

that would arrive at all locations within one power cycle. In addition,

widespread damage, especially to HV and EHV transformers could require

years to recover due to worldwide production limits. While the current

situation with regard to the vulnerability of the power grid to HEMP

and other high-level electromagnetic disturbances is serious, national

discussions of future changes to the power grid could well make things

worse. In particular the concept of the “smart grid” is under active

consideration, and while the precise details of such a plan are not

clear, it is clear that a major objective is to collect more data on

the grid and to provide that data to the operators of the grid. The

problem with many proposals for the smart grid is that there will be a

proliferation of millions of computers (smart meters), which will be

placed at homes and businesses to monitor the use of power in real

time. These data will allow the system operators to operate their grids

more efficiently and to eliminate the need for extra margins. These

distributed computers will be vulnerable to the threat of radiated and

conducted high frequency threats (such as E1 HEMP and IEMI) and will be

impacted by severe harmonics created during E3 HEMP and geomagnetic

storms. It is clear that very high levels of electromagnetic protection

should be required for these meters, yet in discussions concerning

smart meters today, security seems to be a second thought."

Институт

сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии

наук

Institute of High Current Electronics SB RAS

Россия 634055 г. Томск проспект Академический, 2/3

Тел. (3822) 491-544

Факс (3822) 492-410

E-mail: contact@hcei.tsc.ru

Директор: академик Геннадий Месяц

Российские ученые создали уникальные генераторы

электромагнитных импульсов

"Это очень серьезное достижение", - считает член президиума

РАН академик Владимир Фортов. "Работы, проведенные под руководством

академика Геннадия Месяца, позволили создать генераторы, испускающие очень

короткие и мощные импульсы, - рассказал он ИТАР-ТАСС. - Их пиковая мощность

достигает миллиардов ватт, что сопоставимо с мощностью энергоблока АЭС. Это

более чем в 10 раз превышает зарубежные достижения".

По

словам Фортова, с помощью новых генераторов можно

имитировать помехи, возникающие от ядерного взрыва или удара молнии.

Кроме того, отметил он РАН, "результаты исследования могут

послужить основой для создания электромагнитного оружия". "Современная

военная техника насыщена электроникой, - пояснил ученый. - На Западе ведутся

разработки, которые позволяют электромагнитным импульсом подавить средства

прицеливания, связи и управления". "Достижения российских ученых

могут быть использованы для создания аналогичного оружия в нашей стране",

- сказал Фортов.

ИСТОЧНИКИ МОЩНЫХ НАПРАВЛЕННЫХ ВОЛНОВЫХ ПУЧКОВ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Назначение

Генераторы мощных (100-1000 МВт) линейно поляризованных однонаправленных

волновых пучков сверхширокополосного (с соотношением крайних частот в спектре ≥

4) электромагнитного излучения с наносекундной и субнаносекундной длительностью

импульса SOURCES

OF HIGH-POWER DIRECTED WAVE BEAMS OF ULTRAWIDEBAND ELECTROMAGNETIC

RADIATION

Purpose

The

generators of high-power (100-1000 MW) linearly polarized

unidirectional wave beams of ultrawideband (with the spectrum edge

frequency ratio ≥ 4

Vladimir

I. Koshelev

Professor,

Dr. Sci. (Phys. & Math.), Laboratory Head

Phone:

(3822) 49-19-15

Fax:

(3822) 49-24-10

E-mail:

koshelev@lhfe.hcei.tsc.ru

Field

Emission Beta-Ray Device (FEBETRON)

- Output

Voltage: 2.3 Million Volts

- Output

Current: 6000 Amperes

Model

2020

Model

2020

Сверхвысоковольтные источники для генерирования сверхмощных электрических разрядов (ВНИЦ ВЭИ)

143500, Московская область, г. Истра-2,

E-mail: vei@istra.ru

Тел.: (095) 994-54-00, (095) 994-54-30

Факс: или (095) 994-51-07

|  |

КТ-3 МВ

Переменное напряжение в длительном режиме 3 миллина Вольт. Амплитуда коммутационного импульса 4 миллиона Вольт. При испытаниях на

переменном напряжении 3 МВ зафиксированы разряды длиной 50 метров,

коммутационным импульсом - 80 метров. |

ГИН 9 МВ

С

помощью этого импульсного генератора с выходным напряжением 9 миллионов

Вольт получен аномальный искровой разряд длиной 150 метров.

|

Active

Denial System (ADS)

(Originally developed by the Air

Force Research Laboratory)

The

ADS works by directing high-power electromagnetic radiation,

specifically, high-frequency microwave radiation at a frequency of

95 GHz

(a wavelength of 3.2 mm), toward the subjects.

Терентьев

Д. Е.

Генеральный

директор,

Сторожук

Н. Л., к.т.н.

Зам. генерального директора НПО «Инженеры электросвязи»

"Плотность

элементов на кристаллах микросхем за последние

годы значительно увеличилась, что привело соответственно

к уменьшению напряжения пробоя. Поэтому

даже при внешнем небольшом электронитном

воздействии может возникнуть ситуация, которая

приведет

к повреждению микросхем.

Цифровые схемы характеризуются чрезвычайно малыми

энергиями полезных сигналов. Поэтому защита

от

электромагнитных воздействий является обязательным

условием бесперебойной работы.

Импульсные

помехи различной длительности и величины возникают в электропитающих

сетях при

включении

и выключении мощных потребителей энергии,

переключениях,

коротких замыканиях. Например,

при подаче высокого напряжения (10 кВ) на

трансформаторную

подстанцию (ТП) на низковольтных обмотках возникает

импульс амплитудой до 3 кВ.

Возникновение

потребности уничтожения электронных систем без нанесения вреда строениям

и находящимся в них

людям повлекло за собой разработку

специальных видов

воздействия, решающих

данную задачу. Одним

из способов уничтожения

электронных систем является подрыв ядерного боеприпаса над целью на

высоте около десяти километров и более. При

этом такие поражающие факторы,

как ударная волна,

проникающая радиация и световое излучение, не приносят существенного вреда

наземным объектам, а электромагнитный импульс,

возникающий в результате

взаимодействия гамма-лучей и нейтронов, испускаемых при ядерном

взрыве, с атомами

окружающей

среды, выведет из строя электронное

оборудование на значительной территории.Технологическая

база современных электромагнитных

боеприпасов

весьма разнообразна. Основными

технологиями,

применяемыми в этой области, являются: генераторы со

сжатием электромагнитного поля при помощи

взрывчатки (explosively

pumped Flux Compression Generators,

FС-генераторы), работающие на

взрывчатке или пороховом заряде магнитогидродинамические

генераторы (explosive or

propellant driven Magneto-Hydrodynamic Generators,

MHD-генераторы) и

целый набор микроволновых устройств

высокой мощности, из которых наиболее проработанным

является генератор с виртуальным

катодом

(Virtual Cathode Oscillator, виркатор)."

Richard

L. Nailen

Engineering Editor of

Electrical Apparatus magazine

"Past

few years, the

number of solid-state devices in industrial controls has multiplied a

hundredfold.

Integrated

circuits

are far more sensitive to voltage transients than are power

semiconductors. The

TTL (Transistor-Transistor

Logic) circuits of a few years ago involved 10 to 20 gates per square

millimeter of circuit board area; device power supply was typically

five volts.

Today's popular CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) circuit

can use

nearly a hundred gates per square millimeter, supplied at only 1.2

volts. Still

newer solid-state technologies, such as SOS (Silicon-On-Sapphire),

raise device

density to 500 or more per square millimeter. As device length and

width come

down, so does height — and so does breakdown voltage.

Modern

solid-state

control circuitry, however, is digital rather than analog. Slowly

varying

process conditions are now converted electronically into long trains of

high-frequency digital pulses. Variables are "sampled" at intervals

of less than a microsecond. When a fast transient gets in the way of

that, the

circuit easily responds to the false "signal" (a so-called

"single bit error"). Result: A production line grinds to a halt,

material is spoiled, or an entire process is disrupted."

Drew

Welton

Sales and Application Engineer

with OMICRON electronics Corp., USA

"While

it is true that self-diagnostics will detect and alert the user to

catastrophic failures in the microprocessor, it is the unseen that

posses the biggest threat. Self-diagnostics can not detect the health

of a dry contact, or the performance of a CT or PT, but most

importantly, you will never be alerted to an incorrect function setting

or logical configuration.

When

testing single function relays, we are typically concerned with two

basic fundamental testing criteria: pick-up and time delay. These are

relatively simple procedures for the relay technician by creating a

single timed shot test, and a simple ramp test to validate the pick-up,

moving from one relay to the next. The main focus with testing

electromechanical relays are issues surrounding calibration.

As

most technicians will confess, this process becomes difficult when

applied to multifunction digital relays, where as calibration is no

longer the focus, rather, a validation that relay function and logic

are set correctly. First, you will find many relay functions have

multiple settings and time delays, as well as functional logic, such as

sensitivity to breaker position. Second and more importantly, is that

testing one element can often cause another to respond, interfering

with the assessment. Most relay manufacturers suggest disabling the

functions not presently being tested. This is where the danger comes in

to play.

As

an example, lets look at a multifunction relay for generator

protection. As you apply voltages and current to the relay, you notice

the inadvertent energizing element interferes with your assessment, so

you temporarily disable it. If you forget to re-enable the function, or

enable it with the incorrect setting or functional logic, you run the

risk of leaving the most expensive piece of equipment on the power

system unprotected. As expected, no self-diagnostics I know of will

alert you to this problem. You must test a relay system as a system, as

it will be installed! The big question is how?"

Dr.

Murty V. V. S. Yalla

Vice-President

of R&D Engineering with Beckwith Electric Co., USA

"As

all relay engineers are aware, protective relay technology over the

past twenty-five years or more has evolved from

single-function electromechanical relays to static relays and finally

to

digital relays. The first digital relays were single-function units.

However,

as microprocessors became more powerful, designers soon saw the

economic

advantage of designing multifunction relays. In

these relays, virtually all

protective functions for

a specific

protective zone are incorporated into a single hardware platform. A

failure of the

hardware platform will

typically disable all protective functions within a protective zone.

Therefore

an important issue in the application of multifunction digital

relaying is how

to handle having "all the eggs in one basket."

In

recent years, some manufacturers have argued that with self-diagnostics

(the ability of the relay to check itself), a relay failure would be

immediately known and the protected piece of equipment could be removed

from

service until the relay was replaced or repaired. Most users have found

this

philosophy unacceptable. This is especially true in relation to

generator protection.

Even with a mean-time-between-failure rate (MTBF) of 70 years or more

(based on

in-service operating experience with digital relays), the consequences

of

removing a major generator from service due to a single relay failure

are unacceptable

to most users. The loss of a major generator immediately increases the

cost of

generation for a utility for the time the machine is out of service.

The

utility compensates for this lost generation by either running less

efficient

generation in-house or purchasing more expensive power off-system. Even

the

loss of a moderately-sized (200 MW) generator can cost a utility and

its

customers $100,000 per day in added fuel or purchased power costs. In

addition

to the economic consequences, many relay engineers fear the failure of

a

digital relay could occur concurrently with a protection event when the

relay

is necessary to protect the generator."

C.

R. Heising,

Accociated

Power Analyst, Inc, USA

R.

C. Peterson

General

Electric Co., USA

"Electromechanical

relays will continue to have a place in many future applications and

will be

available for years to come. They are mature products, have an